Milena Michiko Flašars Kunst des Dazwischen

Erstausstrahlung im ORF: 8. September 2025

Erstveröffentlichung auf ORF Topos: 5. Oktober 2025

In St. Pölten aufgewachsen, der Vater österreichisch, die Mutter japanisch: Als Autorin lotet Milena Michiko Flašar das Dazwischen aus – nicht nur zwischen den Kulturen. Der Übergang zwischen Arbeitsleben und Pension, der Gegensatz zwischen Hamsterrad im Job und privater Leere, der Raum zwischen Sprechen und Schweigen sind die Zonen, in denen sich ihre Figuren bewegen. Und immer wieder der Übergang zwischen Leben und Tod, mit dem sie sich auch im gerade erschienenen Essay »Sterben lernen auf Japanisch« auseinandersetzt.

Der hauchdünne Raum zwischen Zuständen – er ist Flašars Metier. Am auffälligsten bearbeitet sie dabei die Grenze zwischen Leben und Tod. Im »Archive des Schreibens«-Gespräch sagt sie: »Ich habe den Eindruck gewonnen, dass in Japan zwischen Leben und Tod ein Vorhang hängt, während es bei uns eine dicke Mauer ist.« Sterben zu lernen, das ist gleichsam auch die Aufgabe, die sich Flašar in ihrem neuestem Buch, dem Essay »Sterben lernen auf Japanisch«, stellt, das gerade bei Wasser Publishing erschienen ist.

Darin hinterfragt Flašar auf einer Japan-Reise Anfang 2025 die westlichen Traditionen rund um das Memento mori. Sie versteht schreibend und reisend, dass die Schwierigkeit im Umgang mit dem Tod eine Verweigerung enthält, das Bild, das wir von uns selbst machen, mit der Wirklichkeit abzugleichen.

»Sterben lernen, das bedeutet dann wohl auch: sich verändern lernen? Die eigene Wandelbarkeit bejahen? Offen bleiben fürs Werden? Unser problematisches Verhältnis zum Tod rührt ja nun daher, dass wir uns der Realität des Fließens verweigern. Statt die Dinge so zu sehen, wie sie sind, nämlich als Manifestationen des Vergänglichen, imaginieren wir eine perfekte Welt, in der es keine altersbedingten Abnützungen gibt. Wir wünschen uns ein Leben ohne den Tod, wir wünschen uns Ewigkeit. Kurz: Wir wünschen uns das Unmögliche.«

(Milena Michiko Flašar: Sterben lernen auf Japanisch)

Prozesse stehen hier über Ereignissen

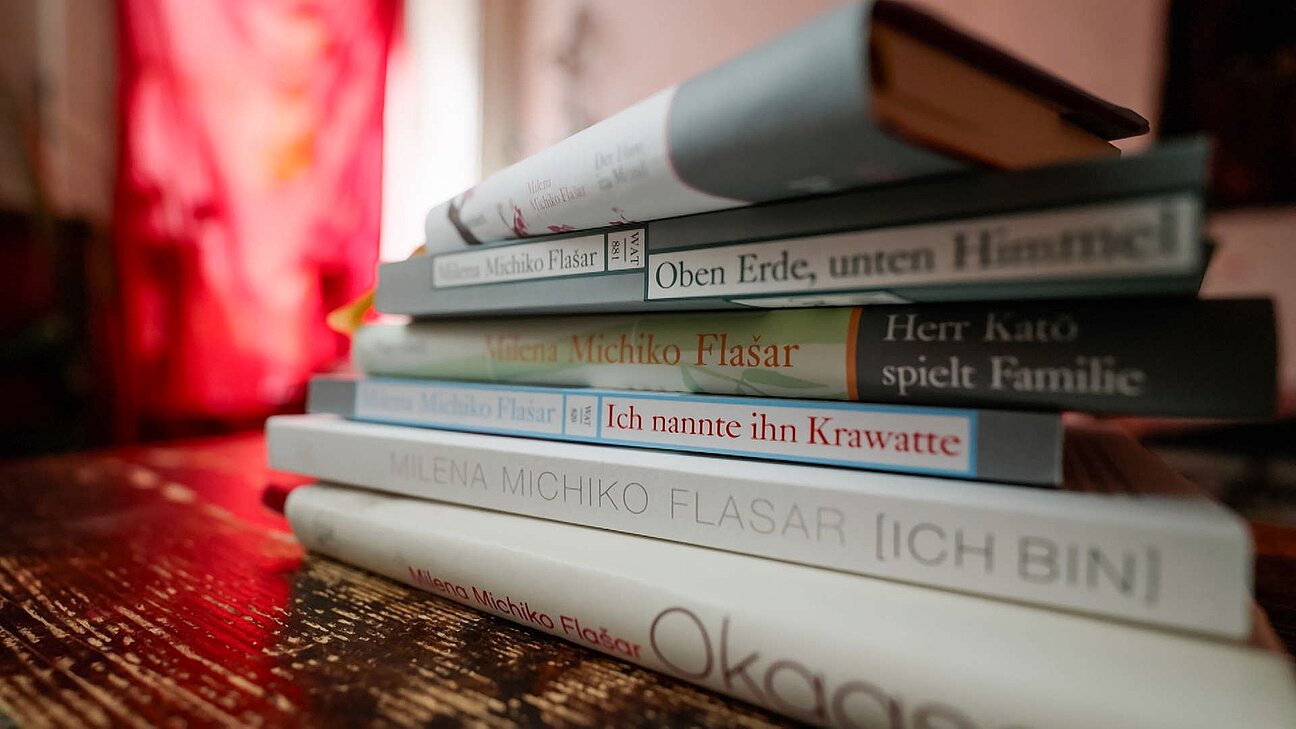

Die Konzentration auf die Wandelbarkeit, auf das Graduelle, das ist der Kern von Flašars Literatur. Zwischen »Sterben lernen auf Japanisch« und ihrem Prosadebüt »[Ich bin]« liegen 17 Jahre mit vier Romanen und einem Kurzgeschichtenband. In jedem Text stellt Flašar den Prozess über das Ereignis.

Schon in »[Ich bin]« (2008), einem Band voller Prosasplitter, ging es um Menschen im Übergang, um Sinnkrisen und die Bereitschaft, diese beharrlich zu befragen. Eine Frau lagert ihre Erinnerungen in drei randvoll gepackten Kisten, die im Keller verstauben – und dennoch bergen die Kisten auch Erinnerungen an die große verrückte Liebe, die sie zu dem gemacht hat, was sie ist.

Am Ende des Buchs steht eine Art Reiseerzählung. Eine Figur auf dem Flughafen, die sich hineinspürt in das Kommen und Gehen: »Ich sehe gerne den Menschen zu, die gehen, und jenen Menschen, die zurückbleiben. Und frage mich, wessen Leid wohl das größere ist.« Schließlich im Flugzeug Richtung New York die Beobachtung: »Zwischen den Zeitzonen ist ein hauchdünner Raum, in dem die Gespenster wohnen.«

Zwei Agenturen der besonderen Art

Das Prozesshafte ist auch Motiv der Folgeromane, ganz gleich ob sich Franziska in »Okaasan« (2010) langsam an das Sterben ihrer Mutter, einer japanischen Migrantin gewöhnen muss, ob sich in ihrem Erfolgsroman »Ich nannte ihn Krawatte« (2011) zwei Männer auf einer Parkbank begegnen, um sich gegenseitig ihr Leben zu erzählen. Dieses Erzählen – und damit das Entstehenlassen von Individualität – ist gleichsam als Verweigerung gegen den arbeitsamen Alltag zu verstehen.

In diesem Roman sagt einer der beiden Männer, er würde gerne über die allereinfachsten Dinge schreiben, ein Satz, der in Flašars Literatur zum Prinzip wird. Allein, das Einfache, die Reduktion, ist oft schwierig. So fällt es Herrn Kato in »Herr Kato spielt Familie« (2018) etwa schwer, seinen Ruhestand zu ertragen, bis er auf einem seiner täglichen Spaziergänge eine junge Frau trifft, die ihn in ihre Agentur aufnimmt. Diese Agentur ist dazu da, »Familie zu spielen«, etwa einzuspringen, wenn auf der Hochzeit ein nicht vorhandener Großvater ersetzt werden muss oder ein Schwiegervater fehlt. Er darf sich also von nun an in verschiedenen Rollen und Familienkonstellationen ausprobieren.

Auch das Leben von Suzu, der Protagonistin in »Oben Erde, unten Himmel« (2023), wird durch ein Agenturangebot spezieller Art durcheinandergebracht. Sie heuert bei einem Spezialputztrupp an, der die Wohnungen von Kodokushi-Fällen – einsam Verstorbener, deren Überreste häufig erst spät entdeckt werden – reinigt. Makaber oder erschreckend werden Flašars Geschichten dabei nie, was an ihren zarten und bedächtigen Beschreibungen liegt.

Neuer Erzählband »Der Hase im Mond«

Auch skurrilen Erzählanordungen weiß Flašar eine achtsame, allgemein menschliche Ebene abzuringen, die jedes Befremden vergessen macht. Im im Sommer erschienenen Band »Der Hase im Mond« geht es etwa um die Geschichte einer Schülerin, die ihren alten Kalligrafieprofessor dabei beobachtet, wie er heimlich Fleisch aus den Abfalltonnen seiner Nachbarn isst, oder jene eines Schriftstellers mit Schreibblockade, der sich in eine Füchsin verliebt.

Video: Imogena Doderer/ORF TV-Kultur (Gestaltung), Bernhard Höfer (Kamera), Yannick Kurzweil (Produktion)

Text: Folrian Baranyi/ Literaturhaus Wien

(alle für ORF TOPOS)